艺术家 丨 丁筱 / 王璟澜 / 杨牧原 / 蒋招昇 /褚晅

新闻稿

2014年08月23日下午3:00, “惠风和畅—中国美术学院优秀毕业生书法作品展”在杭州黄龙饭店《西湖•山水•文化——艺术长廊》隆重开幕,这是瀚阳艺术中心在艺术长廊举办的第三十六期展览。

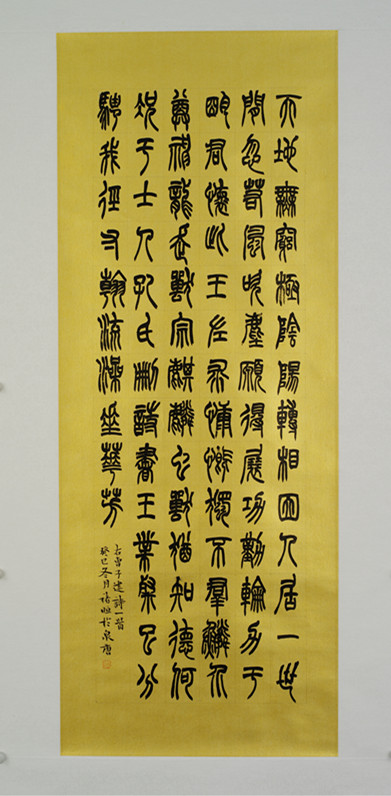

书法,历经千古,于岁月轮转中损蚀磨砺,于变乱漶漫中有迹可循。五位中国美术学院书法系优秀毕业生在日常生活中,体察、反省、观照着书法的创作,将各自的才情学养与古代经典诗文之美相交融,追求书写的真诚与古雅,独抒性灵。

本次展览共展出这五位优秀学子近期创作的33幅书法作品,作品均展现出书法传统的魅力,可供观者观摩时细细品味。展期至2014年10月10日结束。

序言

“书”本肇乎自然,而合于阴阳。庄子曰“天地有大美而不言,四时有明法而不议,万物有成理而不说”,天地阴阳交错会合而化生万物,生生不息。此是书画的本源。

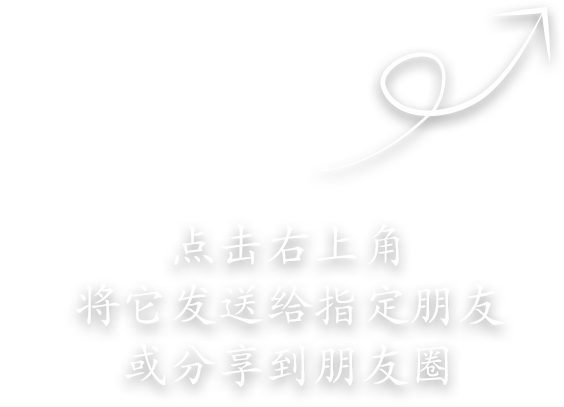

平时的学习,是体察,是反省,也是观照。而“创作”对我而言,则是直面本心。偶尔会强迫自己忘掉多年所学,进入冥想世界里,去看“真我”如何。这时能体会“大矣造化功,万殊莫不均”(王羲之诗句),是真旷达。这里面有“痛苦”与“痛苦”之后的欢欣,是一个突破无数心理与生理障碍,自我突破的过程,也是提升生命境界的过程。

——丁筱

书法对于我而言,是片刻不离的好友。在我的生活境域中,时刻都有可能产生与书法相关联的思考。比如水龙头上渗出的饱满水滴,就可以视为完美的立体的“点”。当轻轻打开水龙头,流出匀劲有致的水柱,则能立马联想到玉箸篆的点画特征。而有时不慎,将水龙头打开过大,水流迅猛,喷涌而出,水柱开叉,则会产生与草书飞白效果的共鸣。这样的例子比比皆是,正所谓“纵横有可象者”。因此,可以说生活当中处处蕴藏着书法的艺术灵感。我很喜欢假期回家时饭后的洗碗工作,因为不同餐具的清洗顺序,不同大小的碗的叠放,筷子、汤匙的最终点缀……整个运作过程的考虑与书法的谋篇实则义理相通。这种“宿慧”的显发和积累,实在是书法与我三生有幸的缘分!

——王璟澜

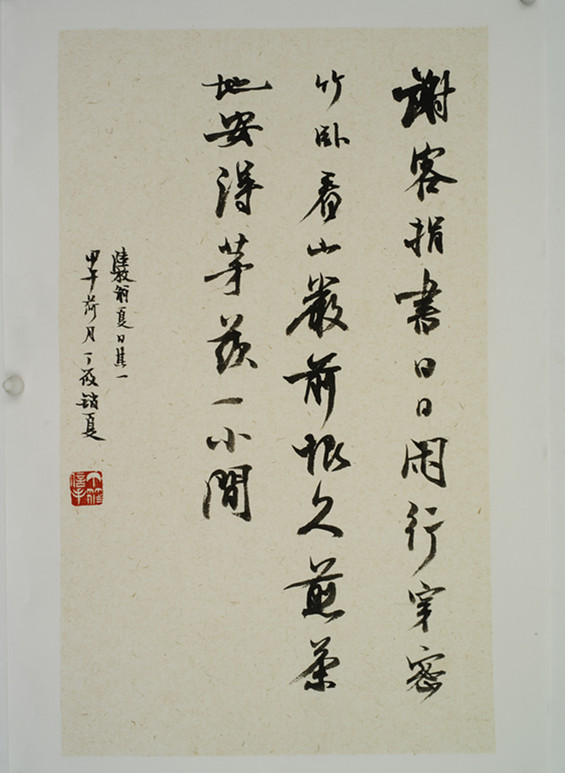

对书法的情感,于我而言,与生俱来;面对不同的书作时,感受也不尽相同:经典的书法作品,在外观与内在上能达到高度的统一,是书家的“心画”,独抒性灵,并能令观者为之动容。从我来说,如何从前人的佳作中吸取精华而不落窠臼,追求书写的真诚与古雅,才有望开创与永恒。

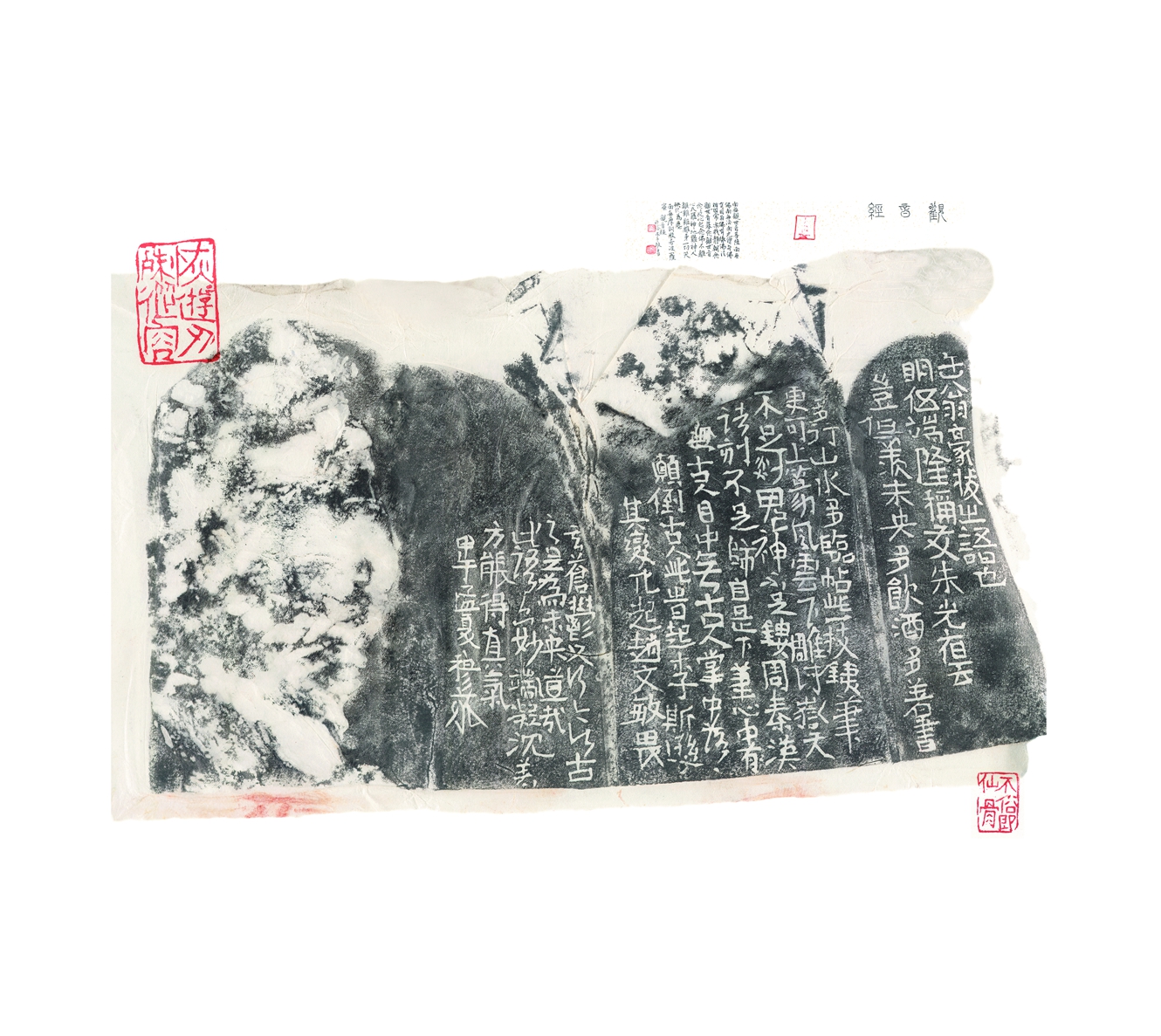

此次展出的作品,多以《诗经》为题材,参三代吉金文字书写而成,意欲表现谲诡奇异,又不失古穆的作品精神;《般若心经》、《吉祥经》等经典经文以小楷为之,以求其内在空灵却不失庄严。书写时,非从自己胸臆流出不肯下笔,故自信于作品真实不虚。敬望方家指正。

——杨牧原

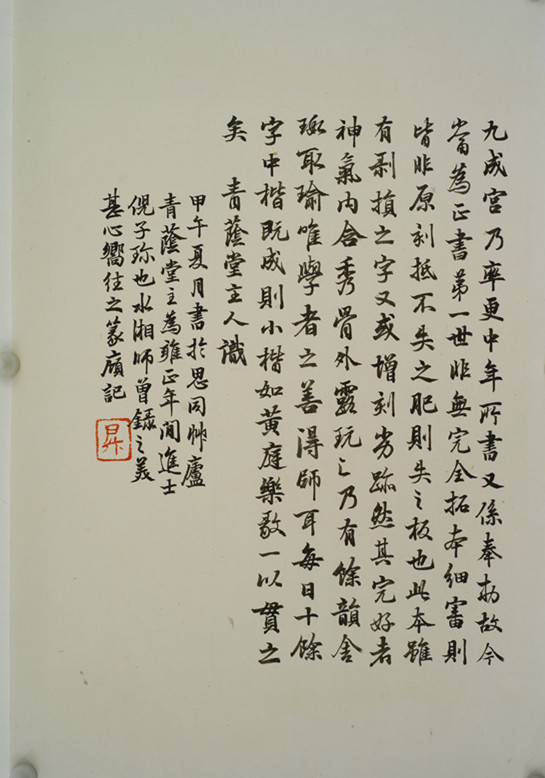

余学治印,将逾一纪。初学秦汉,学其齐匀方圆之态度,慕其典雅雍容之风神。秉刀之际,未尝敢背于斯旨。偶有任意之作,亦属遣兴所为,徒贻笑于大方之家也。益知前贤所谓平正为美,真实不虚。

先生之教诲,学艺当以品格为上,唯读书可以变化气质,乃医俗之唯一途径也。重学问,重品格,已成共识。运刀布白,技也;气韵风神,学也。其求技进乎道者,必由学也!东坡先生云:"退筆成山未足珍,读书万卷始通神"。岂其独言乎笔翰者耶?

——蒋招昇

书法,历经千古,于岁月轮转中损蚀磨砺,于变乱漶漫中有迹可循。既依傍远古圣贤的伟大气息,又寄托书者散开怀抱,投入深刻而宏大的望境之中。

书法的创作,集聚列兵布展的“胸中丘壑”,融于指腕间的精妙丰富,于日常生活体验中推进书法技法为修炼之途。

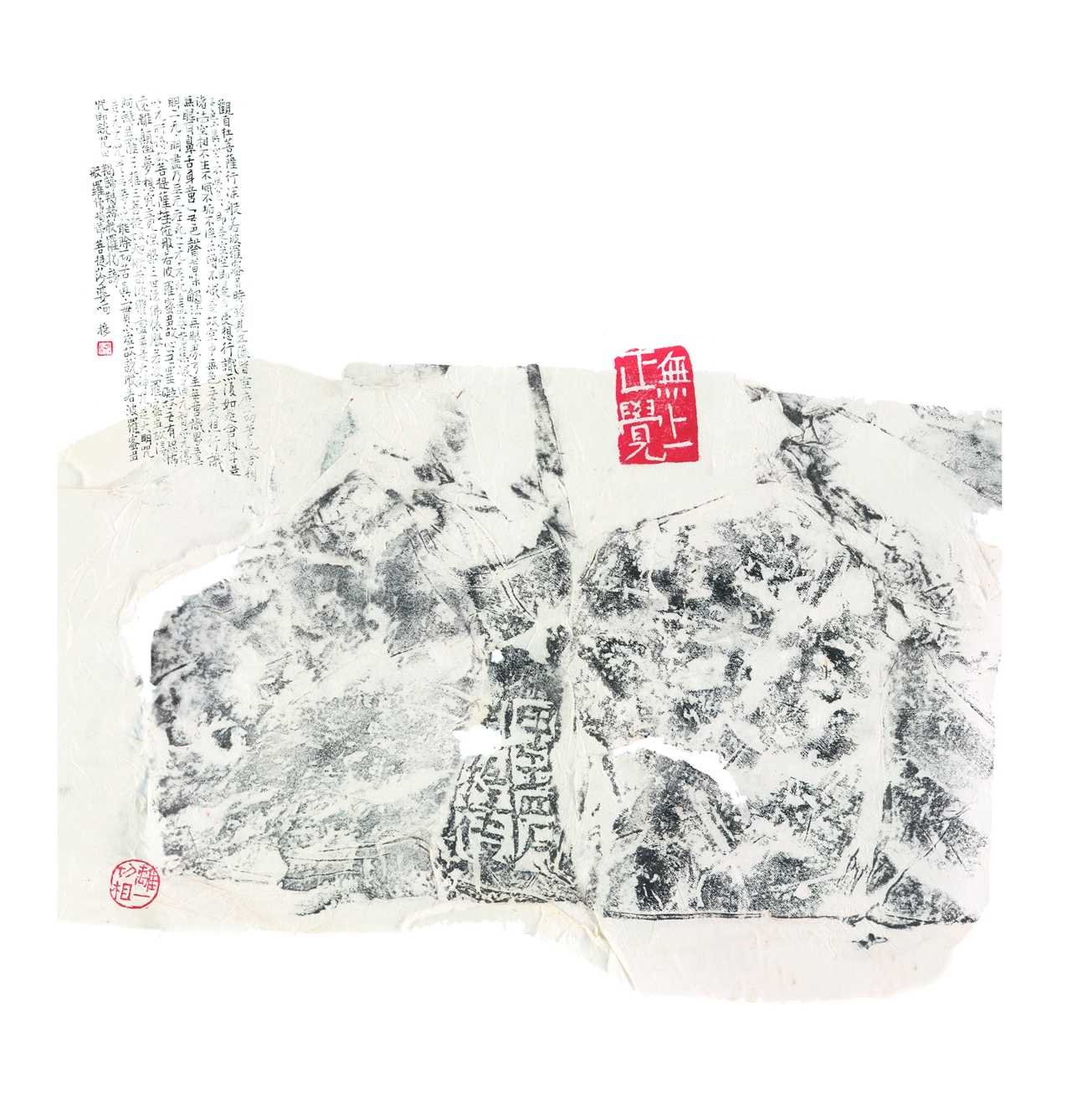

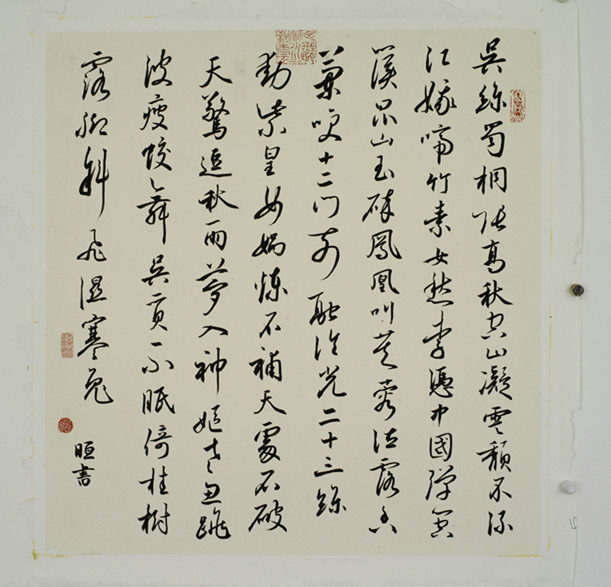

笔者的一系列作品,行草《墨池记》、《松风阁记》、《李凭箜篌引》,楷书《洛神赋》,小楷《赤壁赋》,多以二王一脉书风呈现,上追魏晋,下及宋元,又蒙沈浩恩师点拨,顿开灵性,惭悟真诀,然学古而不泥古,试图展现二王书风在当今所具有的时代精神,与古代经典诗文之美相交融,以笔下见方写胸中浩然之气。对有节奏感的运笔、精神化的线条和介于有无之间的辩证,都是笔者的尝试与突破。

——褚晅

展览作品

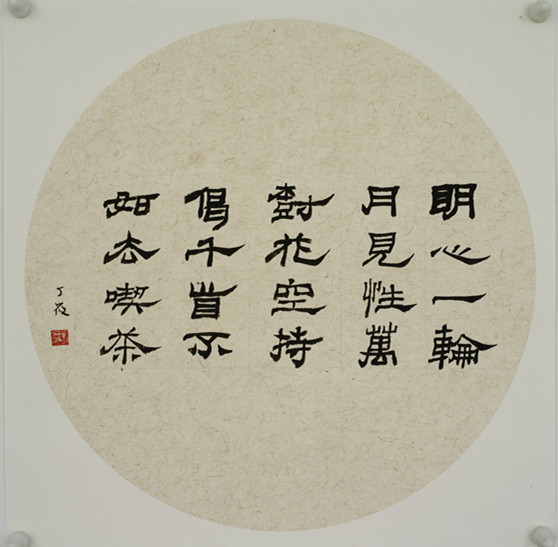

丁筱

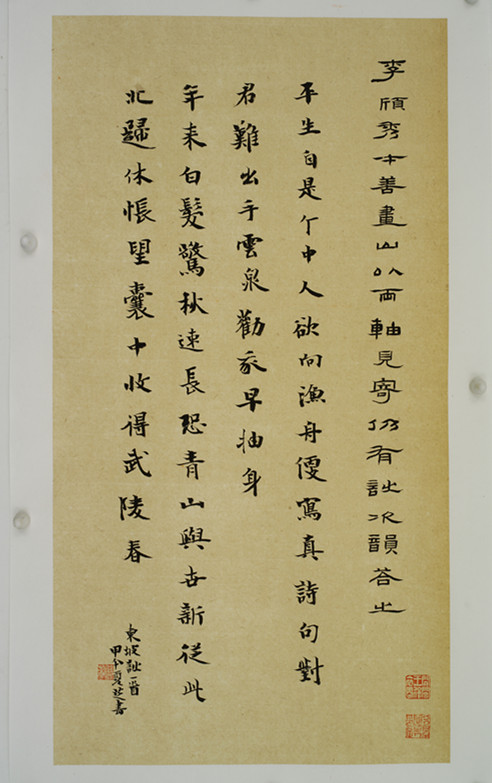

王璟澜

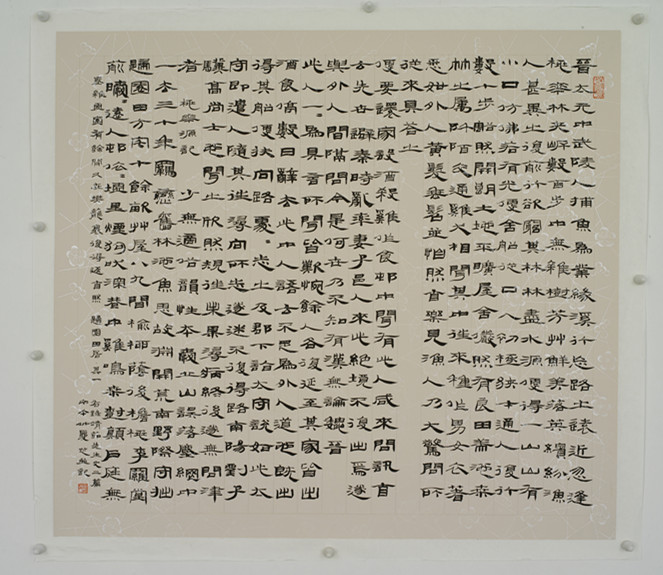

杨牧原

蒋招昇

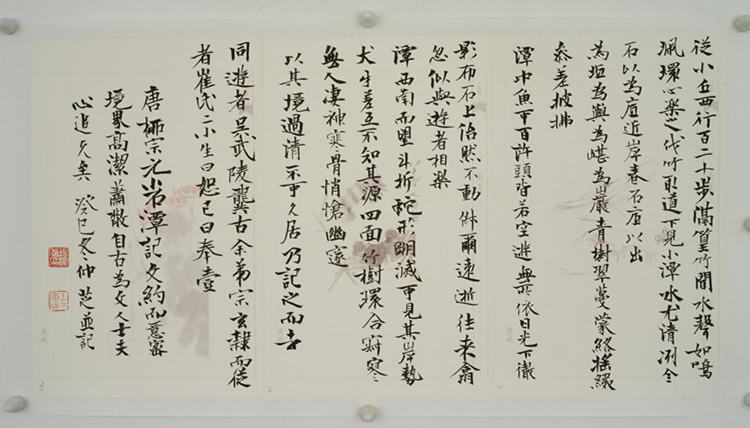

褚晅

展览现场